C’è un altro tipo di colpo che viene da dentro – che non avverti fino a quando non è troppo tardi per fare qualcosa, fino a quando non ti rendi conto irrimediabilmente che per certi aspetti non sarai mai più l’uomo di un tempo. Il primo tipo di frattura sembra prodursi in fretta – il secondo si produce quasi senza che tu te ne accorga ma poi te ne rendi conto all’improvviso.

Sono tanti i libri di Francis Scott Fitzgerald che è necessario leggere e ricordare oltre Il Grande Gatsby: ci sono Tenera è la Notte, Belli e Dannati, L’Età del Jazz… eppure c’è ancora un libro che, lo sappiamo, non hai sfogliato. È facile intuire il motivo: chi mai leggerebbe la fine di quel sogno che ci ha portato così vicino a godere degli eccessi della vita?

Con Gatsby siamo andati a feste esclusive, abbiamo partecipato a gare in automobile, con Amory Blaine ci siamo immersi nella vita dei laureandi di Princeton, con i loro vestiti di flanella bianca e la riga sui capelli, con Anthony Patch e con Gloria abbiamo passato l’inferno tra parties e litigi; ebbene con Crack Up, Fitzgerald va ancora oltre e, stampato in tre atti su Esquire, ci presenta il crollo… suo e quello degli Anni Venti.

– E poi, a dieci anni dai quarantanove, tutto a un tratto

mi resi conto di essermi incrinato prima del tempo.

Probabilmente non vorrai leggere la fine di quel sogno che Fitzgerald ha portato a un passo da noi, tuttavia è quello che farai: non per sadismo, s’intende, ma perché in queste pagine così vere e autentiche possiamo ritrovare le nostre peggiori paure, quelle che solo Fitzgerald poteva scrivere, tenendo il corpo di Ettore legato al paraurti della sua vecchia e lucente Rolls-Royce.

Dovevo tenere in equilibrio l’impressione che gli sforzi fossero inutili e l’impressione che la fatica fosse necessaria; la convinzione che il fallimento fosse inevitabile e ciononostante la determinazione a “farcela” – e, più ancora, la contraddizione fra la morsa letale del passato e le alte aspirazioni del futuro.

Cosa succede nel 1936, ma soprattutto cosa cambia in Francis Scott Fitzgerald?

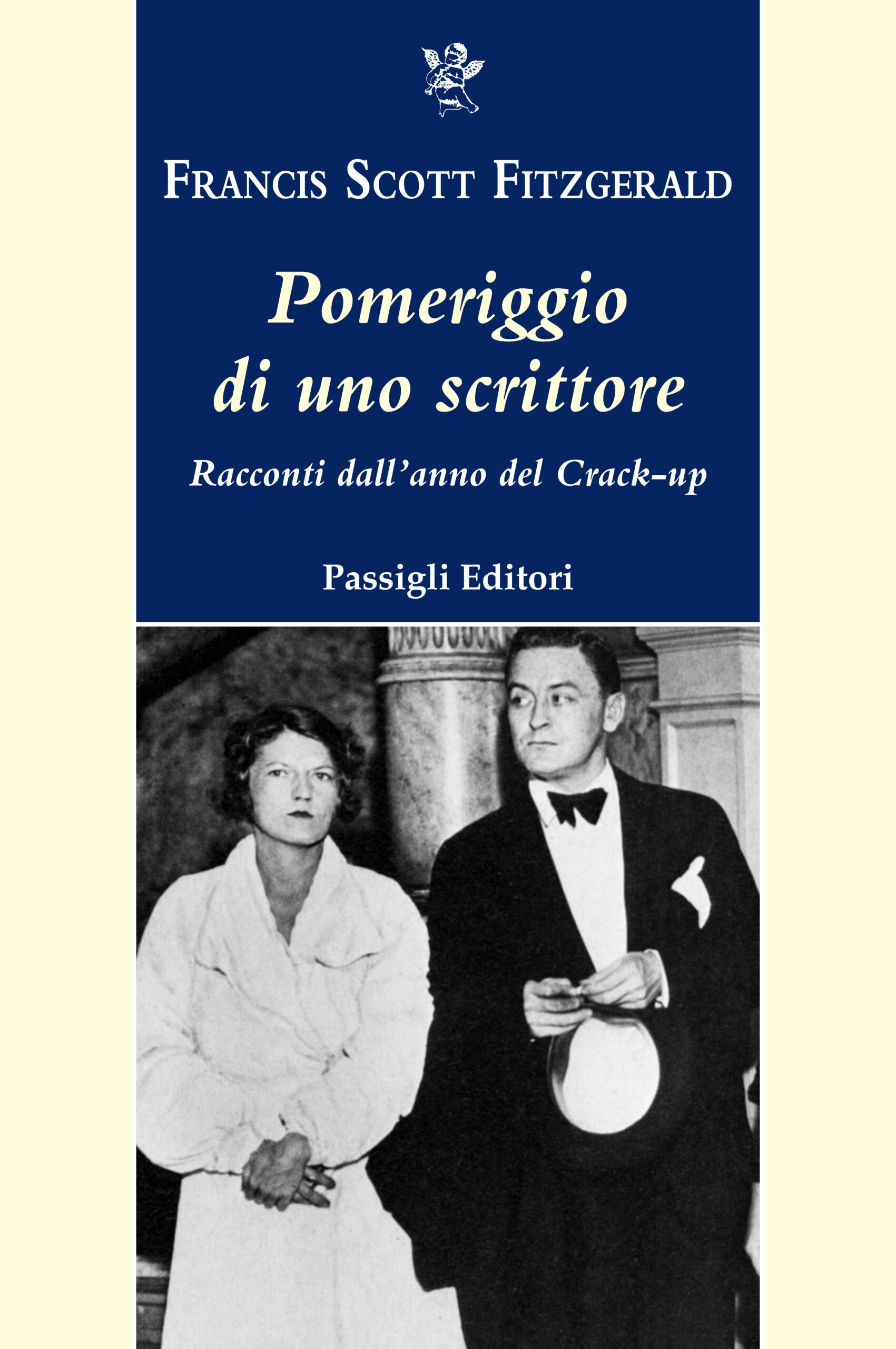

Il 9 maggio 1920, il New York Times celebra il giovane Fitzgerald definendolo non uno scrittore che racconta il suo tempo, ma che lo anticipa. Detta lo stile, le mode, l’immaginario; è un’esplosione di gioia, delirio, modernità.

Il suo romanzo d’esordio, Di qua dal Paradiso, è il caso editoriale dell’anno. E per tutti quello doveva essere un successo destinato a durare per l’eternità. E invece dura solo vent’anni.

Fitzgerald muore nel 1940, a tre anni esatti dalla pubblicazione di Crack-Up e due decenni dopo quel debutto folgorante.

Un esordio che sembrava scritto venti secoli prima.

A meno che non intervengano la follia o le droghe o l’alcol,

questa fase arriva a un punto morto, prima o poi, ed è seguita da una quiete vacua.

Allora si potrà provare a fare una stima di ciò che è stato reciso e di quello che è rimasto.

Solo quando venne questa quiete mi resi conto di essere già passato per due esperienze analoghe.

Scott nasce in una famiglia a metà strada tra la nobiltà decadente del Sud e la borghesia rampante del Nord. Il padre era un gentiluomo del Maryland, elegante ma poco concreto; la madre proveniva invece da una famiglia di commercianti irlandesi benestanti. Insomma, si forma tra ideali cavallereschi e conti in banca, tra il senso dell’onore e il denaro.

Già da ragazzino ama scrivere, mette in scena spettacoli, inventa storie. Frequenta scuole cattoliche e poi, nel 1913, entra a Princeton, dove però più che sui libri si concentra su musical, teatro e vita sociale. Non riuscirà mai a laurearsi.

Quando scoppia la Prima guerra mondiale, Scott si arruola e, anche se non andrà mai al fronte, quell’esperienza gli cambia la vita. Durante l’addestramento in Alabama conosce infatti Zelda Sayre, figlia di un giudice, bellissima, ambiziosa e un po’ fuori dagli schemi. I due si innamorano, ma Zelda non vuole sposare un aspirante scrittore squattrinato. Scott lo sa: deve fare il botto.

Nel 1920, come abbiamo anticipato prima, pubblica This Side of Paradise (Di qua dal paradiso) che vende subito benissimo. Scott diventa famoso da un giorno all’altro e Zelda lo sposa. Da lì inizia la leggenda: feste leggendarie, viaggi in Europa, articoli sulle riviste patinate. È il volto della nuova gioventù americana: bella, ribelle e dannatamente insicura.

Nel 1925 pubblica The Great Gatsby, il suo capolavoro. Un romanzo sul sogno americano e sulla sua illusione. All’epoca, però, non vende granché. Il successo arriverà solo dopo la sua morte, quando il libro diventerà uno dei più studiati e amati del Novecento, al punto da essere inserito nella lista dei 100 migliori romanzi in lingua inglese del XX secolo, secondo la Modern Library (1998).

Tutto cambia a partire dagli anni ’30: Zelda inizia a soffrire di gravi disturbi mentali e viene ricoverata più volte, mentre Fitzgerald, devastato e al verde, si trasferisce a Hollywood per reinventarsi come sceneggiatore. Scrive per la Metro-Goldwyn-Mayer, lavora a soggetti cinematografici, ma si sente un pesce fuor d’acqua. I suoi racconti, scritti per riviste come The Saturday Evening Post, lo aiutano a tirare avanti economicamente, ma la sua salute peggiora, minata dall’alcol.

È un periodo anche complesso quello degli anni Trenta. Dallo scintillio in cui tutti sembrano aver trovato la strada verso la ricchezza… arriva il silenzio.

Il 24 ottobre 1929, il “giovedì nero”, le azioni crollano. La Borsa precipita.

La gente si accalca fuori dalle banche, che non possono restituire i soldi.

Chi aveva investito tutto, ora non ha più nulla.

Più di 5.000 banche falliscono, la disoccupazione tocca il 25% e milioni di famiglie perdono casa e lavoro. Rispetto ad altri suoi contemporanei, come Ernest Hemingway o William Faulkner, lui sembra non capire più le regole di quel mondo.

E come se non bastasse, a peggiorare tutto ci si mette la natura. Negli anni ’30, in gran parte delle Grandi Pianure – Texas, Oklahoma, Kansas –, una siccità spaventosa distrugge le coltivazioni. Il terreno, sfruttato e maltrattato, si trasforma in polvere. E il vento fa il resto.

Migliaia di famiglie caricano le loro cose su vecchi furgoni e prendono la strada per la California, sperando in un futuro migliore.

Questa è l’America raccontata in Furore di John Steinbeck: spietata, povera, ma ancora viva.

Nel 1932, arriva un uomo nuovo alla Casa Bianca: Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt parla alla gente ogni settimana, con le sue “chiacchierate al caminetto” via radio. E la gente lo ascolta. Non risolve tutto, ma restituisce una cosa fondamentale: la speranza.

La cultura, che in quel momento si esige, non chiude gli occhi, non addolcisce la realtà, ma dà dignità a chi sta lottando. Artisti come Dorothea Lange, documenta la sofferenza nei campi, nei villaggi, nelle famiglie.

Fitzgerald non sa più cosa raccontare.

Nell’impatto questo colpo fu più violento degli altri due, ma era dello stesso tipo – la sensazione di trovarmi al crepuscolo in un poligono di tiro deserto, con un fucile scarico fra le mani e i bersagli abbassati. Nessun problema in vista – semplicemente silenzio e soltanto il suono del mio respiro.

Il suo ultimo capolavoro resta Tenera è la notte (Tender Is the Night). In questo libro ci aveva messo tutto: il dolore, l’amore, il disincanto, il peso della malattia mentale di Zelda.

Ma il pubblico non capisce. Il libro non vende. L’accoglienza è tiepida, quasi indifferente. E mentre l’opera scivola via senza lasciare il segno sperato, Zelda ha una nuova, pesante ricaduta. Viene ricoverata ancora una volta in una clinica psichiatrica. Nel 1935, Scott è allo stremo: i soldi sono pochi, la salute peggiora. Ha un attacco serio di tubercolosi che lo costringe al ricovero prima a Tryon (Carolina del Nord), poi ad Asheville e infine a Baltimora.

La depressione lo divora, lo isola, lo spezza. È questo il momento del suo famoso crack-up, il crollo. Un abisso personale che racconta con crudezza in tre articoli pubblicati nel 1936 sulla rivista Esquire – scritti che diventeranno celebri solo dopo la sua morte, raccolti nel 1945 dall’amico Edmund Wilson.

In quelle pagine non c’è il glamour degli anni ruggenti, c’è solo una confessione nuda, disperata, del suo fallimento, del vuoto che sente, della solitudine che lo circonda.

Gli amici si allontanano e Hollywood, che forse avrebbe potuto salvarlo con un contratto, gli chiude la porta in faccia.

Capii che da un pezzo non mi piacevano più le persone e le cose, ma assecondavo soltanto la vecchia, traballante pretesa di piacere. Capii che persino l’amore per chi mi stava più vicino era diventato soltanto un tentativo di amare, che le mie relazioni superficiali – con un direttore editoriale, con un tabaccaio, il figlio di un amico, erano solo quello che ricordavo di dover fare da altri giorni.

In una lettera, Ernest Hemingway scrisse “Sembra che per lui sia motivo di orgoglio accettare senza vergogna la sconfitta… Aveva un talento straordinario, ma l’obiettivo è metterlo a frutto e non piagnucolare in pubblico”. In questo modo Hemingway condannò l’autoritratto presentato da Fitzgerald ne Il Crollo, criticandolo pubblicamente su Esquire appena tre mesi dopo.

E ancora: “Vedi, Scott, non sei un personaggio tragico. Neppure io. Siamo scrittori, e tutto ciò che dobbiamo fare è scrivere.”

E Fitzgerald rispose:

Era strano non avere un sé – essere come un ragazzino rimasto solo in una casa enorme, che sa di poter fare tutto quello che vuole, ma scopre di non voler fare niente…

Perché leggere Crack up –Pomeriggio di uno scrittore di Fitzgerald?

Perché è un passaggio obbligatorio se vuoi davvero entrare nel cuore dell’autore, e non limitarti alla superficie dorata dei suoi romanzi più famosi. Non c’è Gatsby qui, non ci sono feste sfavillanti, né jazz, né cocktail. C’è un uomo a pezzi, che prova a ricomporsi scrivendo.

Il Crollo non è solo una raccolta di saggi autobiografici: è una radiografia dell’anima di uno scrittore che ha toccato il cielo e poi è caduto. È lì, in quelle righe spoglie e dolorosamente lucide, che Fitzgerald smette di raccontare personaggi e inizia a raccontare se stesso.